日々のほとばしりから市井の美味そして旅のしおりまで

日々のほとばしりから市井の美味そして旅のしおりまで

2018年2月6日 13時21分

今週末2月9日からシアタートラム(東京都世田谷区)にてはじまる新作シアターピース「SEE SAW」にむけて、2月1日に関連トークイベントを開催しました。雪がちらつくお天気のなか、足をお運びくださいました皆さまありがとうございました。

当日の一部がステージナタリーさんにて掲載されています。ありがとうございます。

GRINDER-MAN「SEE SAW」、座談会でダンス・映像・音楽の協同作業を語る

ステージナタリー 2018年2月5日

https://natalie.mu/stage/news/268197

もうすこし読み応えのある取材記事が手元にあり、完全版をここで公開いたします。アフタートークならぬビフォアートークで、出演者それぞれの緊張と意気込みをお楽しみいただけましたら幸いです。

(取材・撮影:小林昂祐 / indoorbooks)

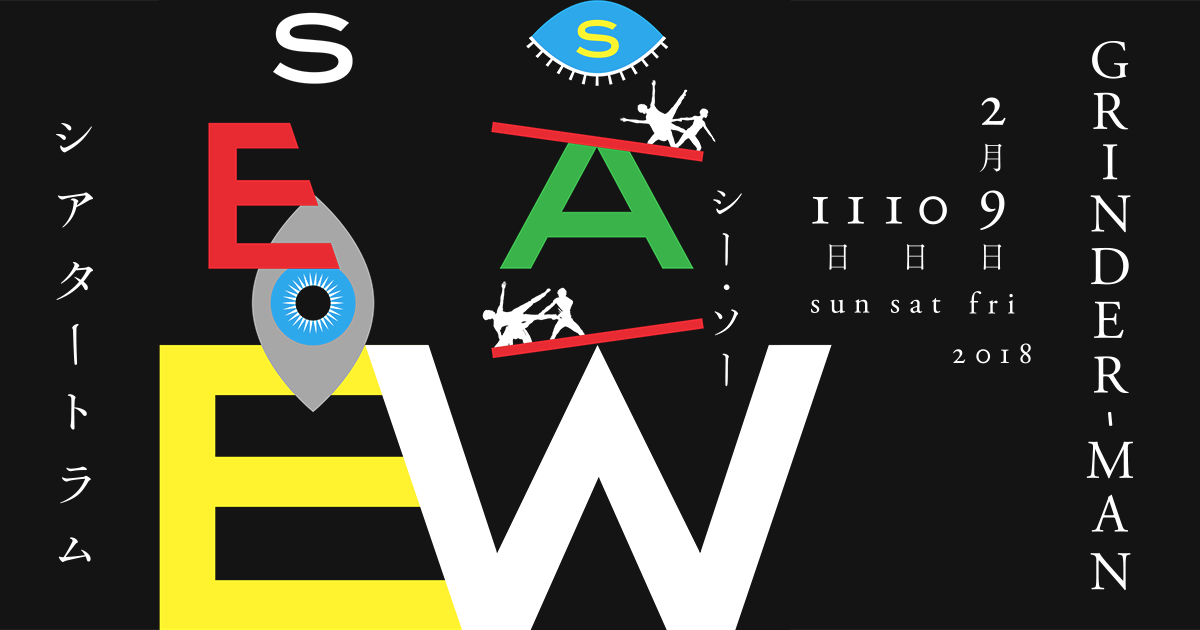

パフォーマンスグループGRINDER-MANによる新作シアターピース『SEE SAW』が2018年2月9日〜11日にシアタートラム(東京都世田谷区)で発表される。これまでも実験的な作品を数多く手がけてきた彼らが、7年ぶりとなる劇場公演にコンテンポラリーダンスで挑む。

舞台中央に巨大な壁を設置して、劇場空間を2つに分断。それぞれのステージで、男女3名ずつのダンサーがパフォーマンスを繰り広げる。2つのステージを同時に見ることができないため、観客はいずれかを選択して観覧することになる。本作のタイトルである『SEE SAW』が意味するのは、これから観る目の前(= SEE)と、すでに観た向こう側(= SAW)。約120分の上演時間内では、30分の演目が3セット行われる。どちらから観るか、次はどっちを観るのか。その順番は観客それぞれに委ねられる。

本作上演を一週間前にひかえて、演出家タグチヒトシ(GRINDER-MAN)を中心に、振付家の伊豆牧子(GRINDER-MAN)、出演ダンサーである生島翔と小山柚香、音楽を担当した畑中正人、そして映像制作の真壁成尚(WOW)による「SEE SAW クリエイティブ座談会」が開催された。ファシリテーターは、会場であるTHINK OF THINGS ディレクターの安永哲郎。

座談会のテーマは「本番への協同作業について」。本作のクリエイティブを担うコアメンバーが集結し、知られざる制作の裏側を語り合うというものだ。一般的なダンス公演、パフォーマンス公演で「ネタバレ」とも言える裏話を開陳する機会を設けることは珍しい。しかし、「手の内を明かしたとしても、劇場で得られる体験は全くの別物」とタグチは笑う。

公演への想いや見どころはもちろん、トップクリエイター達がぶつかり合い、ひとつの作品が出来上がるまでの過程を垣間見ることのできる、貴重な瞬間をお届けする。

ー7年ぶりの新作は、舞台を2つに分けてしまうという実験的な試みですが、『SEE SAW』という作品を着想するまでは、どのような過程があったのでしょうか。

タグチ:舞台を2つに区切って、そこで同時に2つのダンスがはじまるというアイデアを思いついたのは、3年前くらい。僕らの眼は2つあるけれど、焦点は1つだけしかない。ただ、焦点を合わせた先のその背後には何かしらがあって、無意識的にその後ろを想像して、僕らは知らず知らずのうちに対象を認識している。

この構造をひもといていくと、じゃあ作品に2つの側面があるのは面白いのではないかと思ったのです。焦点とその後ろの2つを観るという選択肢を、お客さんに渡してしまう。

ーなぜ舞台に壁を作ろうと思ったのですか。

タグチ:ひとつの空間に「向こう」と「こっち」という関係性を作ってみようかなと。向こう側で何が起きているか分からないけれど、なんとなくわかる。逆も然り。そしてこっち側を見たときにようやく、さきほど観た向こう側が活きてくる。ああなるほど、という気づきがある。そしてまた、こちら側と向こう側の違いも面白さになっていくのではと思っています。

ー今回の出演者はコンテンポラリーダンサーですが?

タグチ:GRINDER-MANはこれまで色々な作品を発表してきましたが、どの作品も根っこにあるのは身体がうみだす表現です。出演者は、毎回オーディションをして出演をお願いしています。彼らのジャンルは、例えばストリートダンサーや新体操、ダブルダッチやフリースタイル・フットボールなど、毎回バラバラです。

今回『SEE SAW』の出演ダンサーは男女あわせて6名で、彼らの出自はコンテンポラリーダンス。ダンスといえば、一般的には、音楽があって、振付があって、カウントにあわせてダンサーが踊るというものですよね。今回はちょっと違います。

生島:コンテンポラリーダンスというのは、バレエやストリートダンスのように、型が明確にないんですね。ダンサー自身の考えを身体で表現をする、決まった振りはなくて、動きを探すところからはじまる、それがコンテンポラリーダンスだと思っています。ただ、タグチさん、伊豆さんの手法は、コンテンポラリーダンスの中でも独特だと思う。

ーオーディション時、ダンサーは作品の事前情報をどのくらい受け取るのでしょうか。

小山:舞台を2つに分けて、というのは一切知りませんでした(笑)。以前から伊豆さんの振付テクニックは知っていて、幅広いコンテンポラリーダンスのなかでも私は好きなタイプのムーブメントだったので、オーディションに参加しました。ただ、オーディションで教えてくれたのは、場所と時期だけでしたね(笑)。

実際にリハーサルをかさねて感じているのは、生島くんとおなじく、今回の『SEE SAW』はこれまでのグラインダーマンの作品のなかでも、かなり特殊であるということ。舞台の使い方もそうですが、身体の使い方や動きの決め方も他とは全然違います。

伊豆:7月(2017年)にオーディションをして、実際にダンサーがリハーサルをはじめたのが9月。9月から10月の2ヶ月間はとにかく様々なことを試してみました。その過程をリサーチと呼んでいるのですが、コンテンポラリーダンスの作品を制作するときはその時間が大切なんです。

リサーチでダンサーそれぞれの特徴を掴んでいきます。ダンサーが持っているリズムや体の動き、癖を見つけながら作品へどう料理していくかと思いを巡らせています。

ーそうして、作品全体や演出へも、ダンサーの動きが反映されていくんでしょうか。

タグチ:そうですね。出演者の特徴や立ち現れてくる居方を把握してから、それじゃあこういう内容にしてみよう、といった決断ばかりです。

たとえば演劇は、まず台本や脚本があって、それぞれの役に出演者をキャスティングしていくじゃないですか。今回はまったく逆で、ほとんど白紙の状態から出演者を決めて、内容を探していってます。

ただ、出演者が3人(片側)というのは、3年前、いやもっと前から僕のなかで温めていたアイデアでした。人間は、2人だと、好きか嫌いか強いか弱いかといった「どちらか」の関係じゃないですか。それが3人になると、社会が生まれる。好き嫌いよりも多数決が優先される。3人だから生じる関係の振れ幅を見せたい、というのはありました。

ーダンサーさん同士の関係から、作品が出来上がっていくと。

タグチ:今回はそうなりましたね。

ー6名のダンサーは、2つの舞台でどう展開するのですか。

タグチ:男子3名と女子3名の2つのチームがあって、それを「どちらから観覧するか」という仕組みです。男3人と女3人の、性差の違いがぼんやり見えてくると思います。「向こう」と「こっち」は同じようで同じではなくて、それこそがこの作品の醍醐味です。

観劇というよりも、劇場でおこなわれている出来事に観客が入っていくというスタンスが近いかもしれません。各演目は30分、それが3セットあります。各チームは、同じ30分をそれぞれの側で3回やります。

ーその3回は同じ内容なのですか?

伊豆:そうですね。ただ、今回の動きは結構アグレシッブで、激しい動きが連続しています。だから、1回目と3回目は体力的に絶対違ってくると思ってます。お客さんは、まず男子、つぎに女子を観て帰っていただいてもよし、もう一度男子を観てもよし、実のところ同じ側を3回観ることもできるんです。それはみなさんに委ねようと。

ーインスタレーション的な作り方ですよね。なぜ劇場シアターにしたのでしょうか?

タグチ:劇場は、観るという前提が整っています。これまで美術館や野外など、様々な場所で作品を発表してきましたが、そういった一時的な場所ってお客さんがもっている裁量が大きいんです。つまらなかったらすぐに帰ってしまう。

でも、劇場は着席したら作品が終わるまで動かないという暗黙の了解があります。たとえば、一時的につまらなくても、それが次の瞬間に有効に働く場合がある。その味わいは、劇場でしか提供できないと思っています。

ー楽曲制作や映像制作の観点からは、2つに分断された舞台が進行していく仕組みを、どうとらえられたのでしょうか。

畑中:本作の空間では、ひとつの音楽がふたつの舞台に対して同時に流れています。ただ、自分のなかでは、男子側と女子側で楽曲のパートをひそかに分けていたりもしています。

僕は昨年11月に入ってから楽曲制作に取り掛かったのですが、なかなか前半が決まらなくて。最近ようやく全てがハマりだしたところです。

制作をすすめるにあたり、まずは映像が送られてくるんです。カウントだけが鳴っているリハーサルの映像です。動きだけだから、それだけを見てもなかなか手がすすまないんですね。「うーんどうしよう、とりあえず一回仮眠するか」みたいな(笑)。起きてまた見て、鍵盤を前にしてまた見て、うんうん唸りながら作ってみて、みたいなことを繰りかえしていたので、なかなか時間がかかりました。

ー映像の方はどうでしょうか。

真壁:映像の方は、それに輪をかけて大変で(笑)。演劇なら脚本に対して映像を盛り付けて作っていけるのですが、僕らに声をかけていただいたときは、まさに白紙。決まっているのは、真ん中に壁があって、あっちとこっちは違うことやるんだよ、ということだけ(笑)。なので、まずは音楽がどういった形になるのかを見届けてから着手することにしました。

ー映像制作においては、どうやって具体的な形に落とし込んでいくのでしょうか。

真壁:抽象的なコミュニケーションを交わしていたと思います。タグチさんとは以前に仕事をしたことがあったので、求められていること、身体を使ってなにかしらを表現しようということはわかっていました。

映像制作で求められるありがちなものとしては、センサーやプログラムを用いて、音やダンスと映像がシンクロしているようなもの。ただ、それだとタグチさんが表現しようとしていることをつぶしてしまう、作品の魅力が別の方に行ってしまうと思っていました。

実は、今回GRINDER-MANが何を企んでいるのかと、これまでの作品を見直しながら探っていました。そもそもこの壁は何なのか、と。

タグチ:真壁さんとの打合せで、感動した言葉がありました。GRINDER-MANでは、箱をかぶってパフォーマンスをするということを4〜5年くらい前までやっていたんですよね。それは僕らのトレードマークでもあったのですが、ある時からあの箱を使わなくなってしまった。恥ずかしながら、僕も箱をすっかり忘れてしまっていました。

でも、真壁さんとの打ち合わせで、「この壁は、かぶっていた箱の巨大なやつでしょ」って言われて、結構ドキッとして。自分でも気づかなかったけど、そうなのかなあと…。

真壁:映像のアイデアを考える上で、ただスクリーンの上に綺麗なものを投射するのではなく、あっちにも世界があって、片側から見ていた人が向こうを気にならないといけないと思っています。

かぶっている箱の中身はどんな顔をしているんだろうと、タグチさんは見えないところにある何かを想像してもらうためにあえて箱をかぶっていたんじゃないかと。壁のあっち側には何があるんだろう、箱と今回のテーマはつながっているんだと思っています。

ーダンサーのお二人は、今回はどのような取り組みをしてきたのでしょうか。

小山:コンテンポラリーダンスは、リズムにきっちりとあわせるダンスというよりも、型からはみ出てしまう余白を大切にしています。しかしながら今回のプロダクションでは、音楽と映像がある。必然的に、リズムというか動きが固まってくる。だけれども、身体のダイナミクスを落とさないという作業がかなり大変でしたね。

生島:メトロノームのクリック音でリハーサルを2ヶ月くらいやっていたので、それはもう気が狂いそうでした。なんて無機質なリハーサルなんだと(笑)。

GRINDER-MANの場合は、音楽や映像といったダンス以外のクリエイティが作品に深くかかわっているので、全体のひとつのピースとして身体があると思っています。ダンサーが気持ちよく踊っていればいいというものではなく、作品全体からインパクトや印象を持ってもらいたいなあと。

畑中:いまふっと思い出したのですが、今回のカウントはほとんど6拍子ですよね。

タグチ:なぜ6拍子かというと、ダンサーが6人だからなんです。

畑中:ああ、なるほどいまわかりました(笑)。この2ヶ月間ずっと6拍子の体になっちゃって…。4拍子とは違って、6拍子はどこに強弱をつけるかで曲の印象が全然変わってくるので、作曲の勉強になりました。

ダンサーのみなさんが踊っている様子も進化しているんですよね。最初の頃と比べると、だんだんと3人の息がぴったりとあってきてる。僕は、この作品の初めての観客として、こうだろうああだろうとステージを想像して音楽をこさえていってます。自分のつくりたい音楽をつくるというよりは、お客さんの一人として、この舞台だったらこういう音で観てみたいという想いで作曲しています。

ーまずダンスがあって、そこに音楽がつけられて、そしてまたダンスを再考するというのは、とてもインタラクティブな作り方だと思うのですが、振付の観点からはどうなのでしょうか?

伊豆:私の振付は、「ここは11拍子、つぎは5拍子、つぎは8拍子」というのがあったりします。無音の状態で自分の呼吸をリズムに踊ると、カウントに動きをはめていくのはなかなか難しくて結果そうなってしまうのですが、今回はそのほとんどを6拍子にはめてみました。

畑中さんの楽曲で踊ってみると、「それじゃあここの動きはもうすこしのびのびしてみよう」とか「アクセントをつけてみよう」という欲が出てきます。それをまた映像にして畑中さんへ送ると、さらに音が変化してくる。

本番に向けて音が進化していくのは面白いですね。クリエイティブが重なって、お互いに持っているものがぶつかって、新しいものが生まれていく。

ー状況や環境に依存してつなげていくのは、とても有機的ですね。

伊豆:2/6から劇場での仕込みがはじまるのですが、劇場で聞こえてくる音はまた違うと思っています。映像に関してもそうで、壁のサイズに映し出されてはじめて、ダンスの動きも調整していかなければと思っています。

私がGRINDER-MANに関わり始めたのは2005年からなのですが、毎回作品を発表して思うのは「劇場へ足を運んで、席に座って、幕が開いて閉じて、面白かった面白くなかった」というものではないということ。

今回の『SEE SAW』でもそうです。「向こうの照明だけ暗くなったけど、いったいなにをしているんだろう」って思いを巡らせてもらえればと。

タグチ:それは、ネタバラシでは…。

伊豆:目の前でワシワシ動くダンサーに、まず眼が奪われると思います。その合間に、瞬間的に向こう側からドスンという音が聞こえたら、どうでしょうか。向こう側という別の次元からの投げかけは、なかなか刺激的だと思います。

ー今回の座談会のように、一般的には作品上演前に裏話をすることはなかなかありませんよね?

タグチ:僕の役割として、こういうことをやってみよう、形にしてみたいという話をダンサーの皆さんや畑中さん、真壁さんへここ半年くらいずっとしています。この座談会も、いわばその延長です。『SEE SAW』の構造やコンセプトを説明したところで、作品自体の面白さは「ここ」にはなくて、劇場にある。そんな自信があるということなんでしょうね、かっこよく言えば(笑)。

あなたは、どっちですか。

パフォーマンスグループGRINDER-MAN(グラインダーマン)による新作のシアターピース。

2つに仕切られた劇場空間で同時にはじまる2つのダンスを、どちらから観覧するか。

目の前(=SEE)と向こう側(=SAW)の2組の身体に、音と光そして映像が重なりあって、裏と表が目の奥で交差する。

http://see.grinder-man.com/

https://www.facebook.com/events/156784948378041/

こちらもおすすめ